海外コンペ1位から、作品価値を考える

- 故島永幸

- 2025年7月24日

- 読了時間: 3分

今回「Australian Photographic Prize(APP)」で獲得した1位は、これまでの受賞とは少し意味合いが異なります。というのも、他のコンペティションでは2位や3位だった作品が、APPでは1位となったからです。

「それがどうしたの?」と思われるかもしれませんね。私が言いたいのは、過去に納得のいかなかった評価に対して、「今度こそ、この作品の意図を理解してくれるジャッジがいるかもしれない」との想いで再チャレンジしたところ、その思いが実ったということです。

絵画の世界においても、作品に込められたメッセージを読み解くのは、非常に難しいことが少なくありません。私は、作品の意味を読み解くという行為の醍醐味を知っているからこそ、自分の作品にもそれを込めます。

しかし、そうした“解釈を要する作品”は、審査員に正しく伝わらなければ評価されにくく、これまでにも何度もその難しさを経験してきました。

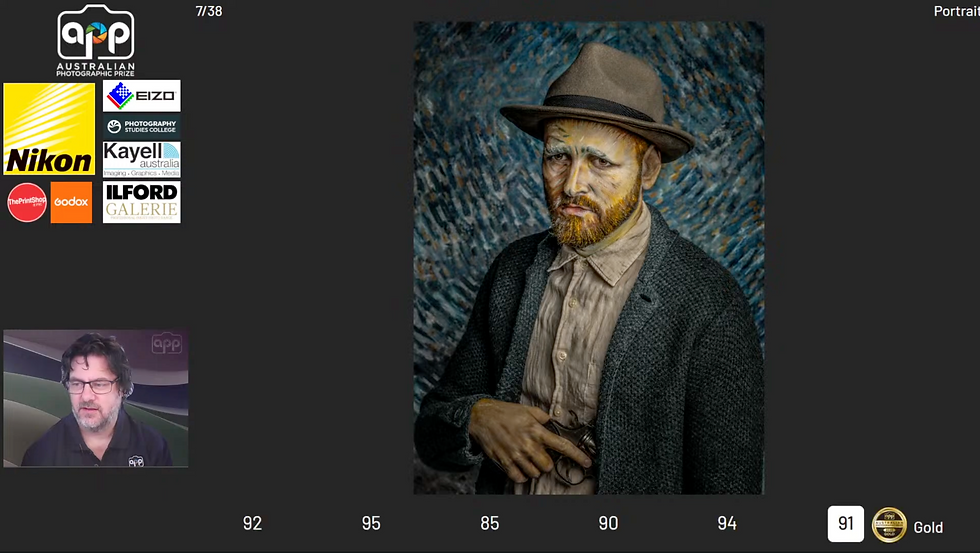

今回のAPPでも、1回目の採点は88点。シルバープラスの評価です。ただ私は、最低でもゴールド(90点以上)を目指していました。そんな中、5人中2人が90点以上を付け、うち1人は94点を付けてくれました。その方が“チャレンジ”を起こしてくれたことで、再評価が行われ、結果的に3人が90点以上を付け、1人はなんと95点。最終的な平均スコアは91点となり、ゴールドを獲得。クラシック・ディヴィジョンでの総合1位につながったのです。(ちなみに、唯一85点をつけた審査員の影響で、平均点が91点にとどまりました)

私がAPPにエントリーした理由は、誘われたからですが、審査システムに魅力を感じたことは間違い有りません。

「ライブジャッジは、チャレンジによって評価が変わる可能性がある」と考えたからです。

それが思惑通りに功を奏し、自分が納得できる結果を得ることができました。つまり、一度納得のいかない評価を受けた作品でも、別のコンペに挑戦することで“作品の価値”が認められることがあるのです。

さて、ここからが本題です。「海外コンペ1位から、作品価値を考える」。

日本では、ほとんどのフォトコンテストが「未発表作品に限る」とされています。つまり、一度どこかに応募して受賞した作品は、たとえ結果に納得がいかなくても、再チャレンジの機会がありません。

これでは、将来的に評価されるべき作品が、埋もれてしまう可能性すらあるのではないでしょうか?非常にもったいないことだと私は思います。

ただし、日本のコンテストには事情もあります。多くは企業や写真団体が主催し、自社や団体の広報活動の一環として開催されているため、入賞作品を翌年の募集ポスターなどに活用するケースが多いのです。そのため、同じ作品が他のコンテストで“顔”になるのは避けたいという事情もあるのでしょう。

その点、海外の団体はもっとシンプルです。応募作品の権利はあくまで応募者にあり、主催者はあまり関与しないというスタンスが一般的です。

どちらが良いとは一概に言えません。しかし、フォトグラファーの「学び」や「作品価値の最大化」という観点から考えると、私は海外のような柔軟なコンテスト文化が望ましいと思っています。そして何より、日本にはそのような“再チャレンジ可能な”フォトコンテストが、ひとつも存在しないことが問題なのではないでしょうか。 おっと!1つだけ忘れてはいけない事があります。コンペは誰かと競います。その性質上、結果はその時の相手にも影響を受けることです。まあ、それでも点数の価値は変わりませんけどね。(^^)

コメント